>

> - DBSについて知る >

- DBSの効果

DBSの効果

パーキンソン病の基本薬であるレボドパは作用時間が短いため、2〜3時間後には薬効がすり切れるように無くなるウェアリング・オフ(wearing-off)現象が現れます。さらにレボドパにおける血中濃度のピークが高くなると、身体が勝手に動く不随意運動(ジスキネジア)が現れます。DBSは持続的に神経の活動をコントロールすることにより、このような症状を軽減します。

DBSの刺激部位による差

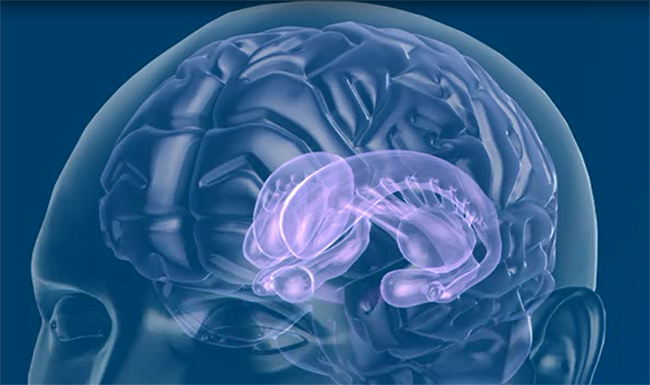

通常、DBSのターゲットになるのは視床VIM、視床下核(STN)、淡蒼球(GPi)の3カ所です。その他の部位をターゲットとすることもありますが、まだ一般的ではありません。それぞれのターゲットによって改善される症状が少し異なります。視床VIMは特に振戦に効果があるため、振戦が著しく強い症例で選択されることがあります。振戦以外の運動症状で困っているときは、淡蒼球か視床下核がターゲットになります。淡蒼球のDBSはオフ時の振戦、固縮、無動に効果が期待でき、刺激の直接効果によりジスキネジアを抑えることができます。視床下核のDBSも、オフ時の振戦、固縮、無動に効果が期待できることに加え、薬を減らすこともできるので、結果としてジスキネジアにも効果的です。

DBS後の注意点

DBSによって運動症状が改善するため、それまで服薬していたドパミン補充薬を減量できることが多く見受けられます。ドパミンは運動系以外に精神系でも使われています。DBSは基本的に運動系を治療するため、運動症状の改善に合わせてドパミン補充を中止すると、精神系のドパミンが減って意欲低下や不安症状が出現することがあります。いわゆるドパミン離脱症候群です。ドパミン離脱症候群を予防するためには、たとえ運動症状が良くなっても突然ドパミン補充薬を休薬せず、精神症状に注意しながら段階的に減量します。その一方で、動きが良くなったにも拘わらずドパミン補充薬を過剰に服薬したがる患者さんもいます。その結果、衝動制御障害や反復常同行動など脱抑制状態に陥ることもあるので、注意が必要です。患者さんのみならず、ご家族・介護者を交えて問題行動の有無を確認することが大切です。パーキンソン病の治療において薬物療法とDBSの刺激条件の調整は車の両輪のような関係にあります。両者のバランスを上手にとることが大切です。

DBSの効果の持続期間

「DBSの効果は5年しか持たない」という噂があります。DBSで症状が改善しても、5年後にはDBSを開始する前の状態に戻ってしまうというものです。パーキンソン病は進行性の病気です。もしDBSをしなければ、5年後はもっと症状が進んでいるはずです。日本においてDBSが保険適応になって16年が経過しました。DBS開始後15〜16年経過した患者さんの神経刺激装置の電源を切ると、明らかに運動症状が悪化します。これは確かにDBSが効いている証拠です。

2000年4月にDBSが保険適応となった当時、DBSの手術を受ける患者さんはかなり進行した方々でした。発症後平均13年経過し、手術時年齢は60歳代後半でした。15〜16年経過後、多くの患者さんは認知機能の低下に苦しんでいます。発症後28〜29年経過し、年齢は80歳を越えました。1950年以降パーキンソン病の治療は画期的な進歩を遂げましたが、意欲低下や認知機能低下の治療は未だ難しいのが現状です。DBSも運動症状は改善しても、精神機能の衰えに対してはなす術がありません。